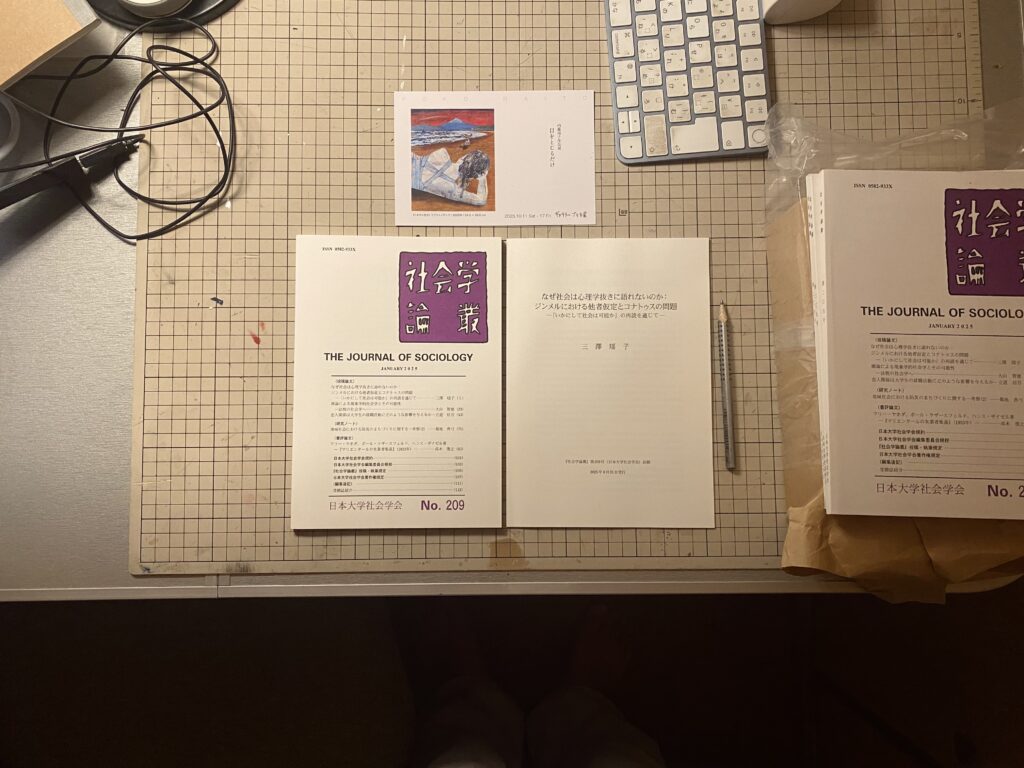

お世話になっている日本大学社会学会発行の『社会学論叢』第209号(2025年8月31日発行)に、拙稿が掲載されました🎉

この論文の執筆にあたってアドバイスやご助言をくださった方々に、心より感謝申し上げます。

また、掲載の機会をくださった日本大学社会学会の関係者の皆さまにも、深く御礼申し上げます。

どんな論文なの?

タイトルは 「なぜ社会は心理学抜きに語れないのか: ジンメルにおける他者仮定とコナトゥスの問題」 です。

内容をひとことで言えば、ジンメル中期の社会学理論を細かく検討しつつ、このルートでいくと「社会を語るには心理学的な前提が不可避であるということになるよ」ということを論じています。

専門的には込み入った議論なのですが、大まかに言えば 「社会関係がなぜ可能なのか?」という問いを掘り下げた論文 です。

普通、「人間は社会的な動物だ(※アリストテレス……?)」ということを考えるとき、脳科学や進化論といった自然科学的な説明が思い浮かぶかもしれません。 しかし哲学の場合は、「社会というものを私たちがどうやって認識できるのか」という観点から考えることがあります。

ここで登場するのがジンメルです。彼は哲学者・カントの流れをくむ学者で、カントの認識論、特に「超越論的アプローチ」を引き継いでいます。カントは「人間が世界を理解できるのはなぜか?」という問いに対して、経験そのものではなく、経験を可能にする「枠組み」に注目しました。ジンメルはそれを社会に当てはめて、「社会とは何でできているのか」ではなく「人は社会をどうして理解(認識)できるのか」を考えたのです。

ただし、それですべてが説明できるわけではありません。むしろ「どうして見知らぬ他人と共通の世界を生きられるのか?」という根本的な難問に直面することになります。これは、哲学ではいわゆる「他我問題」と呼ばれるテーマです。

ジンメルの理論は「社会はこういうものだ」と断言するのではなく、「社会がなぜ成立するのかを完全に明らかにすることは、不可能かもしれない……」というタイプのものだと言ってよいかもしれません。

この困難を踏まえて、分からないなら分からないなりに、学問的な客観性の範囲で「社会」や「個人」という概念をどう扱うか。そこに社会学や心理学(つまり社会科学)の理論構築の課題がある——そんな内容を論じた論文になっています。

美術との関係について

私はずっと美学を専門に学んできましたが、今回は哲学と社会学を架橋する理論をテーマにしました。でも、美術と関係がないわけではありません。(いつもよりは少し遠くなったけれど……笑)

それは、美しさや美術作品を考えるときに、どうしても「価値」の問題が出てくるからです。普通、美術を学ぶといえば美術史や芸術学が思い浮かぶと思いますが、作品に「なぜ価値があるのか」を問うこと、つまり価値論もまた美術の重要な一分野だと私は思います。 そのときには、美醜の価値判断といった純粋な美学理論だけではなく、社会的なつながりや機能も考慮に入れなくてはならないのではないかと考えています。

理論的な右往左往は、私の制作とまったく別のもののように見えるかもしれませんが、こんな感じで繋がっています。

個展にも抜き刷り持っていきます🎵

今回の論文の抜き刷りは、10月のギャラリーブリキ星さんでの個展「目をとじるだけ」の会場に、少しだけ持参する予定です。

ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お声かけください〜。

↓個展の情報はこちら↓

展覧会情報

内藤瑶子作品展「目をとじるだけ」

YOKO NAITO Solo Exhibition: To Close the Eyes

2025年10月11日(土)~10月17日(金)

12:00~19:00(最終日は17:00まで)

本展では、近年取り組んできた作品を展示いたします。

版画の技法を軸に、コラージュや手彩色を組み合わせながら、自分にとってリアリティをかたちにしてきました。

この機会にご高覧いただければ幸いです。

会場: ギャラリーブリキ星

(東京都杉並区西荻北5-9-11)

JR中央線・総武線「西荻窪駅」北口より徒歩9分

会場はこちら↓